NEW TOPIC

2015年04月30日

2015年04月28日

■ゲストが呼ばれて嬉しい結婚式

■ゲストが呼ばれて嬉しい結婚式

おもてなしにこだわるカップル必見!ゲスト目線で考える「理想の結婚式」を大調査。

■指輪の「?」をプロが解決!

ウエディングリング購入について小さなギモンから大きなハテナまで、徳島のジュエリーショップのスタッフさんに答えてもらいました。

■特別ふろく「DRESS BOOK」

ウエディング&カラードレス全100着をたっぷりお届け。お気に入りのドレスが見つかったらショップへGO!

2015年04月16日

■どこにあるん?徳島県民アベレージ100人アンケート

■どこにあるん?徳島県民アベレージ100人アンケート水道水、そのまま飲んみょる?

徳島県民の体は、豊かな自然の水でできている

●お母さんに聞いた 穴場の公園&遊具

●4/18・19は徳島ラーメン博覧会へ!

●今こそなんとか!家の悩みあれこれ

●「みんなと育む子どもの笑顔」おぎゃっと21

●徳島ヘアコレクション

2015年04月14日

■日用品と生活道具

毎日使うものだからこそ、お気に入りに揃えられたら、

おうちで過ごす時間がもっと愛おしくなる。

■サンド日和。

わざわざ食べに行きたい徳島のおいしいサンドが大集合。

■介護のおかね

親の介護が必要になったときあなたならどうする?

■旬の魚のさばき方

自分で簡単にできる魚のさばき方を伝授します。

■扁桃手術奮闘記(後編)

「慢性扁桃炎」の手術・入院を記した体験記

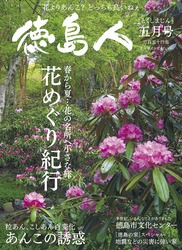

■春から夏…花の名所へ小さな旅

■春から夏…花の名所へ小さな旅花めぐり紀行

山肌を大輪で豪快に彩るシャクナゲ

豊潤な香りで辺り一帯を包むバラ

■粒あん、こしあん百変化

あんこの誘惑

■半世紀、いろんなことがありました

徳島市文化センター

■徳島の家スペシャル

地震などの災害に強い家

2015年04月08日

徳島で住まいのリフォームを考えている方、必携の一冊!

徳島で住まいのリフォームを考えている方、必携の一冊!

◆リフォーム実例300件!

テーマごとに、さまざまな実例を収録。自分のイメージどおりのリフォームを実現してくれる地元の会社情報が、ひとめで分かります。

◆失敗しないリフォーム計画

一足先に地元でリフォームを行った先輩たちに尋ねました。「失敗例」から「成功例」まで、生の声ならではの視点を参考にして、後悔しないリフォームプランをじっくりと考えよう。

◆大変身!わが家のリフォーム物語

リフォームに至った想い、以前の素材の驚きの活用法などを施主さん・担当会社を直撃し、ルポタージュ形式でご紹介。見紛うほどの劇的変化を遂げた、ビフォー&アフター写真にもびっくり。

◆箇所別で見るアイデア集

リビング、ダイニング、キッチン、洋・和室、洗面、トイレ、玄関、窓、屋根、外壁、ガーデン、外構など、部分ごとにアイデアをピックアップ! さらに一見丸ごとリフォームや店舗の例も紹介。

2015年04月07日

徳島人3月号の実売部数報告です。

タウトク3月号の売部数は、6,735部

1503_タウトク部数報告.pdf

CU3月号の売部数は、4,715部

1503_CU部数報告.pdf

徳島人3月号の売部数は、4,483部

1503_徳島人部数報告.pdf

でした。

詳しくは、リンクファイルをクリックしてください。

長らく雑誌の実売部数はシークレットとされてきました。雑誌は、その収益の多くを広告料収入に頼っているためです。実際の販売部数と大きくかけ離れ、数倍にも水増しされた「発行部数」を元に、広告料収入を得てきた経緯があります。メディコムでは、その悪習を否定し、「月刊タウン情報トクシマ」「月刊タウン情報CU」「徳島人」「結婚しちゃお!」「徳島の家」の実売部数を創刊号から発表しつづけています。

2015年04月02日

■どこにあるん?徳島県民アベレージ 100人アンケート

■どこにあるん?徳島県民アベレージ 100人アンケート寝るときの照明、どないしよん?

徳島県民は割と「暗いのがお好き」?

●春色の和菓子 桜餅のレシピ

●うまーい!魚屋さんのお惣菜

●小学1年生の子どもの母がつづる日常

●知っていますか?十三参り

2015年03月27日

■ここ1年でオープンした素敵なお店へご案内。

■ここ1年でオープンした素敵なお店へご案内。美食処でしっかりお腹を満たしたり

こじゃれた雑貨屋さんでお気に入りを探したり…

街には「新しい」がいっぱい!

使うとちょっといいことがあるおまけクーポン券つき。

■徳島でいちばんカワイイ女子高生は彼女だ!

ミス制服グランプリ・グランプリついに決定!

■淡路島日帰りドライブプラン

■新連載!徳島の辛くて旨い料理を探し求めて

ホッとけないよ![うま辛ヘブン]

2015年03月19日

■1000円以内でできる

■1000円以内でできる わが家のちょこっと補修大作戦!

●家具の傷や、見づらくなった浴室の鏡、シールはがしの跡…今こそ腰をあげて、やるじょ〜

■産直市の人は知っている!春をおいしくいただくコツ

●春ならではの食材といえば?●山菜やたけのこなどの下ごしらえ、レシピ

■車につけてみて!買い物袋の「なだれ」を防止するフック

2015年03月13日

■最近オープンした「カフェと洋食店」

徳島の新しくておいしいお店が大集合!

■海部川を駆ける

第7回海部川風流マラソン 大会レポート

■春夏マストバイ!

重いコートを脱ぎ捨てて、お買い物の季節を駆け抜けよう!

■ミガク

徳島の美ネタが満載!

■扁桃手術奮闘記(前編)

「慢性扁桃炎」の手術・入院を記した体験記

■おにぎりレシピ20

■ライフオーガナイザーのお片付け術

■四国、古町慕情

■四国、古町慕情産業の町として栄えた内子や脇町

水軍の本拠地だった塩飽本島

江戸から昭和にかけて一時代を築いた四国の町を訪ねる

■職人の心意気が宿る

奥深き、練り物の世界へ

ちくわ、天ぷら、かまぼこ、カツ

■中高年の終活はじめ

徳島の葬祭事情Q&A

2015年03月11日

徳島人2月号の実売部数報告です。

タウトク2月号の売部数は、6,447部

1502_タウトク部数報告.pdf

CU2月号の売部数は、3,584部

1502_CU部数報告.pdf

徳島人2月号の売部数は、4,827部

1502_徳島人部数報告.pdf

でした。

詳しくは、リンクファイルをクリックしてください。

長らく雑誌の実売部数はシークレットとされてきました。雑誌は、その収益の多くを広告料収入に頼っているためです。実際の販売部数と大きくかけ離れ、数倍にも水増しされた「発行部数」を元に、広告料収入を得てきた経緯があります。メディコムでは、その悪習を否定し、「月刊タウン情報トクシマ」「月刊タウン情報CU」「徳島人」「結婚しちゃお!」「徳島の家」の実売部数を創刊号から発表しつづけています。

結婚しちゃお!冬号の売部数は、382部でした。

14冬号_結婚しちゃお!部数報告書.pdf

詳しくは、リンクファイルをクリックしてください。

メディコムは、「月刊タウン情報トクシマ」「月刊タウン情報CU」「徳島人」「結婚しちゃお!」「徳島の家」の実売部数を創刊号から発表しつづけています。

雑誌の実売部数を発行号ごとに速報として発表している出版社は、当社以外では日本には一社もありません。実売部数は、シェア占有率を算出し、媒体影響力をはかるうえで最も重要な数値です。他の一般的な業界と同様に、出版をなりわいとする業界でも正確な情報開示がなされるような動きがあるべきだと考えています。わたしたちの取り組みは小さな一歩ですが、いつかスタンダードなものになると信じています。

2015年03月05日

■いっちゃんおいしい、母の味

■いっちゃんおいしい、母の味お寿司が春を連れてくる

西祖谷のお寿司にはなんとアレがはいっとう!

■家の片づけの参考にもなる

私の引っ越しダイアリー

■薄着になる前に!

スリムなボディを目指して春を迎える

■習い事に打ち込む!

がんばる子どもたちにインタビュー!

■新入学準備にうちんくの名前つけ

2015年03月03日

タウトク3月号には徳島を1年間楽しめる

タウトク3月号には徳島を1年間楽しめる特別ふろくが付いています!

■徳島の四季スコープ

徳島の見どころを季節ごとに総まとめ。

春はさくらスポット&さくらまつり、夏はほたる&海水浴場情報、秋は紅葉の名所、冬は初日の出&氷瀑&霧氷。

■注目スポット勢ぞろい

ラーメン・中華そば/スイーツ/歓送迎会/インドアレジャー/アイテム&ファッション/スクールなど。

■初めてさんのための阿波弁講座

2015年02月25日

■徳島、淡路島、香川の立ち寄り湯100 日帰り「ゆ」処

■徳島、淡路島、香川の立ち寄り湯100 日帰り「ゆ」処 人気の温泉グルメ1位〜3位を調査。

入浴料がお安くなるクーポン券40枚付き!

■お酒や料理に酔いしれて、身体いっぱい音楽を楽しめる

徳島ミュージックバー紀行

■青春を謳歌する徳島の高校生たち

おちんこま!!

■ついに最終エントリー!

ミス制服グランプリ

2015年02月20日

文=坂東良晃(タウトク編集人、1967年生まれ。1987年アフリカ大陸を徒歩で横断、2011年北米大陸をマラソンで横断。世界6大陸横断をめざしてバカ道をゆく)

5度目のスパルタスロン(※)なのであった。4連敗中ゆえに、参加回数を口に出すのもはばかられる。できれば人知れず内緒にしておきたいのだが、秘密にしておくほどの重大事でもない。思いつめたオッサン一名の心がささくれ立とうが自律神経がおかしなことになろうが、それでも地球は順調に回転している。

5度目のスパルタスロン(※)なのであった。4連敗中ゆえに、参加回数を口に出すのもはばかられる。できれば人知れず内緒にしておきたいのだが、秘密にしておくほどの重大事でもない。思いつめたオッサン一名の心がささくれ立とうが自律神経がおかしなことになろうが、それでも地球は順調に回転している。

ギリシャ入りして4日間、ホテルのベッドか海辺に敷いたゴザの上で寝そべりつづけている。4日寝太郎で疲労は完全に抜けおちたとみる。春から3000km以上走り込んでいるわりに、ケガや痛みはどこにもない。苦手とする徹夜走は何度もやった。酷暑にも、暴風雨にも耐えた。

過去4度、大雑把だったレース中の補給についても、綿密に計画を立て物資を用意した。全25カ所にカロリー補給の食品、ダメージ回復系アミノ酸などのサプリ、さらにあらゆる体調異変に対応できる薬品セットを置いた。これを万全と言わずして何を万全とするのか。今年はダメな要素が見あたらない。今回ダメなら走るのやめる。やめてもいい。やめられるかな。

朝7時、小雨しょぼ降るパルテノン神殿を後に、アテネの市街地へと石畳の坂を駆け下りていく。調子はどうだ。よくわからない。なんとなく体が重いけど、それは4日間運動を控え、ガツガツと食べ続けたせいだ。この重さは運動エネルギーに化け、しだいに霧散してゆくだろう。体調なんて走ってるうちにどんどん変わる。気にする必要などないのだ、と気にする。

10km通過1時間01分。設定ペースどおりゆっくり走ってるんだけど、どういうわけか楽だって感じがしない。鼻歌まじりで50kmまで5時間の予定なんだがなぁ。鼻歌出てこんな。

好調とも不調ともいえない微妙な感じでキロ6分を刻んでいく。「飛ばさない、飛ばさない」と呪文を唱えているのは、実際はそれ以上のスピードを出せないアセりを隠すためである。

20kmを2時間02分、30kmは3時間05分。設定ペースすら守れない。

小雨はやがて本降りとなった。排水溝のない路面にあふれ出した水は、川の流れとなって道路を横断する。飛び越えられる幅ではないので、仕方なくシューズをびしょ濡れにして直進する。

40km4時間11分、50km5時間20分。ひどいタイムじゃないけど問題は余裕のなさだね。案のじょうムカムカと気持ち悪くなってきて1回目の嘔吐。スパルタスロンでのゲロなんて、小粋なイタリア料理屋におけるバースデー客へのサプライズケーキ、あるいはコンサートにおける2回までは続くアンコールに等しい。まさにお約束、驚くには値しないのである。ぼくの虚弱な胃腸は、製薬会社が苦心して開発したあらゆる整腸剤や胃粘膜保護剤、胃酸抑制剤の効能を凌駕して、ゲロの噴霧をギリシャの大地に浴びせかけるのだ。

60km6時間34分。立体交差の道路の脇に腰かけてゲェゲェとやってるうちに、ほとんどの後続ランナーに抜き去られる。顔見知りの男性ランナーの方が「行こう!スパルタまで行こう!」と声をかけてくださる。「ちょっと3分だけ休憩してるとこです」と嘘をつく。やさしい女性ランナーの方が「私の後ろはもう人はいないわよ」と教えてくれる。

70km7時間55分。そうとう危険水域に入ってきた。ここからは登り坂がつづくのだ。80kmの大エイドを9時間30分以内に越えないと失格なのである。10km先の関門が果てしなく遠く感じる。また今年もダメなのか。頭を抱えて「あ゛ーーーーっ」と叫ぶ。脳みそをフライパンに入れてぐちゃぐちゃにかきまわして炒めたい。オレなんで毎年こんな苦手なことをやるために、地の果てまでやってきては、吐瀉物と屈辱にまみれては、収容バスの乗客に成り下がっておるのだ? もっと自分が得意なことってなかったっけ? ほら小学校の先生が子どもたちに向かってアドバイスしてくれるじゃないですか。「何か自分の得意なことを見つけなさい」って。オレ、スパルタスロン苦手なんだよマジで。暑いのダメ、徹夜ムリ、内臓虚弱。なんでこんな不得意なことに人生の70%くらいのエネルギー費やしてんだよ。日本に帰ったら得意なジャンルに趣味を変えよう。得意なことってなんだろう・・・はて、考えてもなんも出てこないですな、ハァー。

ネガティブスピリッツの青い炎をたぎらせていると、その怒りからか、ペースがキロ5分台に戻ってきた。チクショー、チクショーとコウメ太夫をリピートさせて関門になだれ込む。80km9時間27分、第1大エイド・コリントスの関門閉鎖3分前だ。ほぼビリなのに余裕なし子でヒィヒィだ。

ここまで履いていたアシックス・ターサーを、エイドに預けていたホカ・オネオネというシューズに履き替える。アウトソールが4cmとブ厚く、履くだけで身長が高くなるシークレットブーツの役割も果たす超長距離向けのモテ系シューズだ。いやこの際、モテ系は関係ないか。まわりに誰もランナーいないんだからねえ。シューズ履き替えと計測チップ交換に手間取り、3分を要したため余裕時間ゼロとなる。さっさと出発しないと次の関門がすぐやってくる。スパルタスロンは全75カ所あるエイドすべてに閉鎖時間が設定されている。大半のエイドの優しきスタッフの方々は、数分の遅れを見逃してくれる大らかさを持ち合わせているが、中には時間どおり厳密に通せんぼするギリシャおじさんもいる(正義はおじさんにアリなんだけどね)。つまり、やはり決められた時間をちゃんとクリアしていかなければ完走はできないのである。

エイドを慌てて飛び出すと、さっきまでのグロッキー状態に反し、ふつうに走れていることに驚く。息は乱れず、脚はさくさく進む。オリーブやオレンジが実る農園のなかの小道を軽快にゆく。単独ビリだったが、遠く前の方にランナーの後ろ姿も見えてきた。いけんじゃない、オレいけんじゃないと本日初のポジティブ思考局面。

90km10時間49分。過去一度も到達したことのない古代コリントス遺跡のある街に入る。街路は花々で飾られ、カラフルな装飾のカフェが並ぶ、おとぎ話の挿絵のような場所。こうやって知らない街に自分の足で入っていく瞬間がオレ好きなんだー。

街を抜けてオリーブ畑の細道をイギリス人のベテランランナー的風貌の方と併走していると、彼から「ビートルズを唄おう」という提案があり、数少ないレパートリーの中から「オール・ユー・ニード・イズ・ラブ(愛こそがすべて)」を選び、2人でけっこうな大声でわーわー歌いながら走る。やがて彼を支援しているサポートカーが横につき、車内の皆さんと大合唱がはじまる。何だこれは、スパルタスロンに楽しい局面なんてあるのかよ。

調子に乗りはじめれば次々と前をいくランナーを追い越す。うぉーなんか自分がデキる人みたいだ。そうかキロ7分くらいのペースでも順位はどんどん上がっていくんだ。

100kmを12時間15分、エイド閉鎖10分前に通過。あらかじめ立てた計画より30分遅いけど、とにかく100kmまでたどりついた。前方に影をなす小山にも等しい巨大な岩塊に夕陽が落ちていく。紅色の空が世界を赤く染めていく。いつも収容車のなかから寂しく眺めていた風景を、ランナーとして路上の視点から見ているのだ。それはすごくうれしいことだ。

商店が軒を連ねる賑やかな街に入る。子どもたちがペンとスケッチブックを手にサインを求めて近づいてくる。スパルタスロンでは珍しくない光景であり、完走経験の豊富なランナーは「たくさんサイン求められて困った」と悩ましい顔をするが、初体験のぼくは書いてみることにする。なんせ他人様からサインを求められるなんて、交通違反のお巡りさんからのを除けば、生涯で初の出来事なのだ。ちゃんと漢字の達筆でしたためてあげる。

102km、街の中心にデンとカフェが鎮座するこれまた宮崎アニメに登場しそうな街。沿道から「ブラボーブラボー」の声援が届けば、自分が英雄になったみたいな気分にひたる。この街は大型収容バスの起点であり、80kmから102km区間にリタイアした選手を夜まで待っている。毎年ぼくは、街はずれの歩道のうえに腰掛けて、街へと駆け込んでくるランナーたちに拍手を送っていた。ついさっきまで同じ路上にいたはずなのに、力強く走っているランナーたちは生命力にあふれ、まるで別の宇宙で、別の競技をしている手の届かないスーパースターのようだった。いつもぼくはこの街で、名もなきひとりぼっちの観客だった。今は違う、今はヒーローの一味なんだよう。

エイドに預けていたヘッドランプを装着する。夕陽の薄明かりでかろうじて輪郭が見えていた街は、郊外に出る頃にはとっぷりと闇夜に包まれた。前後にランナーがいないため、コースが合っているのかどうか不安になり、分かれ道のたびに立ち往生しては時間をムダに費やす。ぼくは夜目の効かない鳥目でもある。

夜の到来にあわせるかのように好調さはなりを潜め、両方の足は大砲の弾を仕込まれたかのごとく、ずっしり重くなる。その変化は急速に起こる。変化が急すぎて対応に苦慮する。原因も、とるべき処置もわからない。この文章を書いてる今ならわかる。嘔吐をはじめたのが50kmあたり。その後7時間むかつきから固形物をとらず、飲んだドリンクもすぐに吐き戻すのがつづいた。議論の余地もなくハンガーノックの典型、脱水症状のはじまりはじまりである。

前に進む気力はあるのに、動けないのにイラだつ。

道ばたにひっくり返る。休もう、3分だけだ。まだ時間はあるはずだ。3分の間に回復させるんだ。

3分が経っても立つ気がしない。4分、5分と時が過ぎていく。おいおい自分よ、「どんなに潰れても一歩でも前に進む」なんてほざいていたのは誰だっけ。客観的に見るところ、失神寸前までも追い込まれてないよね。意識ははっきりしてるし、ロレツも回っている。精神的にはまったく正常。つまり重度の肉体的限界には達していない。それなのになぜぼくは、道ばたに倒れているのでしょうか。 (つづく)

※スパルタスロンとは、ギリシャで毎年行われる超長距離レースである。247kmを36時間制限で走る山あり谷ありの過酷な道のり。完走率は暑い年は20%、涼しい年は60%と気候の影響を受ける。

過去4度、大雑把だったレース中の補給についても、綿密に計画を立て物資を用意した。全25カ所にカロリー補給の食品、ダメージ回復系アミノ酸などのサプリ、さらにあらゆる体調異変に対応できる薬品セットを置いた。これを万全と言わずして何を万全とするのか。今年はダメな要素が見あたらない。今回ダメなら走るのやめる。やめてもいい。やめられるかな。

朝7時、小雨しょぼ降るパルテノン神殿を後に、アテネの市街地へと石畳の坂を駆け下りていく。調子はどうだ。よくわからない。なんとなく体が重いけど、それは4日間運動を控え、ガツガツと食べ続けたせいだ。この重さは運動エネルギーに化け、しだいに霧散してゆくだろう。体調なんて走ってるうちにどんどん変わる。気にする必要などないのだ、と気にする。

10km通過1時間01分。設定ペースどおりゆっくり走ってるんだけど、どういうわけか楽だって感じがしない。鼻歌まじりで50kmまで5時間の予定なんだがなぁ。鼻歌出てこんな。

好調とも不調ともいえない微妙な感じでキロ6分を刻んでいく。「飛ばさない、飛ばさない」と呪文を唱えているのは、実際はそれ以上のスピードを出せないアセりを隠すためである。

20kmを2時間02分、30kmは3時間05分。設定ペースすら守れない。

小雨はやがて本降りとなった。排水溝のない路面にあふれ出した水は、川の流れとなって道路を横断する。飛び越えられる幅ではないので、仕方なくシューズをびしょ濡れにして直進する。

40km4時間11分、50km5時間20分。ひどいタイムじゃないけど問題は余裕のなさだね。案のじょうムカムカと気持ち悪くなってきて1回目の嘔吐。スパルタスロンでのゲロなんて、小粋なイタリア料理屋におけるバースデー客へのサプライズケーキ、あるいはコンサートにおける2回までは続くアンコールに等しい。まさにお約束、驚くには値しないのである。ぼくの虚弱な胃腸は、製薬会社が苦心して開発したあらゆる整腸剤や胃粘膜保護剤、胃酸抑制剤の効能を凌駕して、ゲロの噴霧をギリシャの大地に浴びせかけるのだ。

60km6時間34分。立体交差の道路の脇に腰かけてゲェゲェとやってるうちに、ほとんどの後続ランナーに抜き去られる。顔見知りの男性ランナーの方が「行こう!スパルタまで行こう!」と声をかけてくださる。「ちょっと3分だけ休憩してるとこです」と嘘をつく。やさしい女性ランナーの方が「私の後ろはもう人はいないわよ」と教えてくれる。

70km7時間55分。そうとう危険水域に入ってきた。ここからは登り坂がつづくのだ。80kmの大エイドを9時間30分以内に越えないと失格なのである。10km先の関門が果てしなく遠く感じる。また今年もダメなのか。頭を抱えて「あ゛ーーーーっ」と叫ぶ。脳みそをフライパンに入れてぐちゃぐちゃにかきまわして炒めたい。オレなんで毎年こんな苦手なことをやるために、地の果てまでやってきては、吐瀉物と屈辱にまみれては、収容バスの乗客に成り下がっておるのだ? もっと自分が得意なことってなかったっけ? ほら小学校の先生が子どもたちに向かってアドバイスしてくれるじゃないですか。「何か自分の得意なことを見つけなさい」って。オレ、スパルタスロン苦手なんだよマジで。暑いのダメ、徹夜ムリ、内臓虚弱。なんでこんな不得意なことに人生の70%くらいのエネルギー費やしてんだよ。日本に帰ったら得意なジャンルに趣味を変えよう。得意なことってなんだろう・・・はて、考えてもなんも出てこないですな、ハァー。

ネガティブスピリッツの青い炎をたぎらせていると、その怒りからか、ペースがキロ5分台に戻ってきた。チクショー、チクショーとコウメ太夫をリピートさせて関門になだれ込む。80km9時間27分、第1大エイド・コリントスの関門閉鎖3分前だ。ほぼビリなのに余裕なし子でヒィヒィだ。

ここまで履いていたアシックス・ターサーを、エイドに預けていたホカ・オネオネというシューズに履き替える。アウトソールが4cmとブ厚く、履くだけで身長が高くなるシークレットブーツの役割も果たす超長距離向けのモテ系シューズだ。いやこの際、モテ系は関係ないか。まわりに誰もランナーいないんだからねえ。シューズ履き替えと計測チップ交換に手間取り、3分を要したため余裕時間ゼロとなる。さっさと出発しないと次の関門がすぐやってくる。スパルタスロンは全75カ所あるエイドすべてに閉鎖時間が設定されている。大半のエイドの優しきスタッフの方々は、数分の遅れを見逃してくれる大らかさを持ち合わせているが、中には時間どおり厳密に通せんぼするギリシャおじさんもいる(正義はおじさんにアリなんだけどね)。つまり、やはり決められた時間をちゃんとクリアしていかなければ完走はできないのである。

エイドを慌てて飛び出すと、さっきまでのグロッキー状態に反し、ふつうに走れていることに驚く。息は乱れず、脚はさくさく進む。オリーブやオレンジが実る農園のなかの小道を軽快にゆく。単独ビリだったが、遠く前の方にランナーの後ろ姿も見えてきた。いけんじゃない、オレいけんじゃないと本日初のポジティブ思考局面。

90km10時間49分。過去一度も到達したことのない古代コリントス遺跡のある街に入る。街路は花々で飾られ、カラフルな装飾のカフェが並ぶ、おとぎ話の挿絵のような場所。こうやって知らない街に自分の足で入っていく瞬間がオレ好きなんだー。

街を抜けてオリーブ畑の細道をイギリス人のベテランランナー的風貌の方と併走していると、彼から「ビートルズを唄おう」という提案があり、数少ないレパートリーの中から「オール・ユー・ニード・イズ・ラブ(愛こそがすべて)」を選び、2人でけっこうな大声でわーわー歌いながら走る。やがて彼を支援しているサポートカーが横につき、車内の皆さんと大合唱がはじまる。何だこれは、スパルタスロンに楽しい局面なんてあるのかよ。

調子に乗りはじめれば次々と前をいくランナーを追い越す。うぉーなんか自分がデキる人みたいだ。そうかキロ7分くらいのペースでも順位はどんどん上がっていくんだ。

100kmを12時間15分、エイド閉鎖10分前に通過。あらかじめ立てた計画より30分遅いけど、とにかく100kmまでたどりついた。前方に影をなす小山にも等しい巨大な岩塊に夕陽が落ちていく。紅色の空が世界を赤く染めていく。いつも収容車のなかから寂しく眺めていた風景を、ランナーとして路上の視点から見ているのだ。それはすごくうれしいことだ。

商店が軒を連ねる賑やかな街に入る。子どもたちがペンとスケッチブックを手にサインを求めて近づいてくる。スパルタスロンでは珍しくない光景であり、完走経験の豊富なランナーは「たくさんサイン求められて困った」と悩ましい顔をするが、初体験のぼくは書いてみることにする。なんせ他人様からサインを求められるなんて、交通違反のお巡りさんからのを除けば、生涯で初の出来事なのだ。ちゃんと漢字の達筆でしたためてあげる。

102km、街の中心にデンとカフェが鎮座するこれまた宮崎アニメに登場しそうな街。沿道から「ブラボーブラボー」の声援が届けば、自分が英雄になったみたいな気分にひたる。この街は大型収容バスの起点であり、80kmから102km区間にリタイアした選手を夜まで待っている。毎年ぼくは、街はずれの歩道のうえに腰掛けて、街へと駆け込んでくるランナーたちに拍手を送っていた。ついさっきまで同じ路上にいたはずなのに、力強く走っているランナーたちは生命力にあふれ、まるで別の宇宙で、別の競技をしている手の届かないスーパースターのようだった。いつもぼくはこの街で、名もなきひとりぼっちの観客だった。今は違う、今はヒーローの一味なんだよう。

エイドに預けていたヘッドランプを装着する。夕陽の薄明かりでかろうじて輪郭が見えていた街は、郊外に出る頃にはとっぷりと闇夜に包まれた。前後にランナーがいないため、コースが合っているのかどうか不安になり、分かれ道のたびに立ち往生しては時間をムダに費やす。ぼくは夜目の効かない鳥目でもある。

夜の到来にあわせるかのように好調さはなりを潜め、両方の足は大砲の弾を仕込まれたかのごとく、ずっしり重くなる。その変化は急速に起こる。変化が急すぎて対応に苦慮する。原因も、とるべき処置もわからない。この文章を書いてる今ならわかる。嘔吐をはじめたのが50kmあたり。その後7時間むかつきから固形物をとらず、飲んだドリンクもすぐに吐き戻すのがつづいた。議論の余地もなくハンガーノックの典型、脱水症状のはじまりはじまりである。

前に進む気力はあるのに、動けないのにイラだつ。

道ばたにひっくり返る。休もう、3分だけだ。まだ時間はあるはずだ。3分の間に回復させるんだ。

3分が経っても立つ気がしない。4分、5分と時が過ぎていく。おいおい自分よ、「どんなに潰れても一歩でも前に進む」なんてほざいていたのは誰だっけ。客観的に見るところ、失神寸前までも追い込まれてないよね。意識ははっきりしてるし、ロレツも回っている。精神的にはまったく正常。つまり重度の肉体的限界には達していない。それなのになぜぼくは、道ばたに倒れているのでしょうか。 (つづく)

※スパルタスロンとは、ギリシャで毎年行われる超長距離レースである。247kmを36時間制限で走る山あり谷ありの過酷な道のり。完走率は暑い年は20%、涼しい年は60%と気候の影響を受ける。

文=坂東良晃(タウトク編集人、1967年生まれ。1987年アフリカ大陸を徒歩で横断、2011年北米大陸をマラソンで横断。世界6大陸横断をめざしてバカ道をゆく)

初冬。東京で行われた神宮外苑24時間チャレンジ。まもなく解体工事のはじまる国立競技場のたもと、1.3kmの周回路を24時間休みなくぐるぐる走り回る大会だ。24時間走の世界選手権の代表選考会を兼ねた当大会は、超長距離レースではめったに味わえないガチンコ感に溢れている。

初冬。東京で行われた神宮外苑24時間チャレンジ。まもなく解体工事のはじまる国立競技場のたもと、1.3kmの周回路を24時間休みなくぐるぐる走り回る大会だ。24時間走の世界選手権の代表選考会を兼ねた当大会は、超長距離レースではめったに味わえないガチンコ感に溢れている。

120人ほど集まった選手の7割ほどはフルでサブスリー、100kmでサブテンの実力を有している。要するに「スピードランナーのくせに200km以上走りたいというド変態」が集まった大会と言える。24時間走の歴代チャンプだけでなく、「さくら道」や「川の道」の王者クラスも参戦。いやーまさにドリームマッチ、年末特番的な華々しい雰囲気だ。

有名ランナーがどんだけ居ようと、走る時間がまる24時間だろうと、ぼくには関係のないこと。スタートから全力あるのみ!で10km通過45分、42kmが3時間44分。潰れるまでは全力だぁ。果たして50kmあたりで順当に脚動かないモードに突入。ヘバッてからの20時間は長いったらありゃしないね。

深夜には寝ぼけたまま千鳥足してたら、知らぬまに斜めに走っていたらしく、道路脇の植樹帯に身体ごとつっこんだ。こんもりとした植木に上半身から刺さり、足をバタバタさせてもがくという昭和ギャグ漫画にありそうな図。後ろから来たランナーに「何やってるの?」と不思議そうな顔で質問される。「ちょっと休憩してました」と不自然な嘘をつく。尖った枝が上半身のあちこちに裂傷を負わせたらしく、シャツは血まみれ。いったい何の競技やってんでしょうか、わたしは。

ひょこひょこ走りで23時間が経過し、ラスト1時間は再び全力疾走に切り替える。思いっきり走るのは楽しい楽しい。狭い走路の脇にたくさんの観客が身を乗りだして応援している。周回ごとに人垣のなかに突っ込んでいくダイブ感。ツール・ド・フランスの山登りステージの光景そのものだ。

結果、171kmという平凡な記録に終わったが、まあこれでよし。つぎ走るときは、もっとツッこんでやる。負けても負けても挑戦しつづけるのみ。他には選択肢が見あたらない。

□

さてさて。

市民マラソンブームの起爆剤といえる東京マラソンが2007年にはじまり、それまでは走友会に所属する健脚派の晴れ舞台であったフルマラソンが「誰でも参加できる」レベルまでハードルが下がった。練習なんかしなくても、7時間もあれば半分歩いても完走できるわけで、それはそれで休日に42kmも歩くという行為はダイエットにも効果がありそうだし、心の浄化にもつながる。きらびやかなランニングウエアやシューズを大量消費することでスポーツメーカーは潤い、宿泊施設は満室、ピストン輸送するバス会社やTシャツなどグッズを製作会社、パンフレット印刷会社にもお金が回って良いことずくめである。

昔は水道水しか置いてなかったエイドは、いまや屋台村のごとく充実し、地元の名産に郷土料理にとグルメフェスタ並みのサービスを提供している。フルマラソン大会のサービス過剰は、ウルトラマラソンの大会にも影響を及ぼしている。「よほどの変わり者」の集まりだった世界も、ごく一般的な市民が旅行レジャー感覚で参加するようになった。定員3500人のサロマ湖ウルトラがエントリー開始から1時間で締め切られ、定員2000人の四万十ウルトラに6000人以上の応募がある。手作り感覚の大会は少数となりイベント会社が仕切らないとままならない規模になった。そして、かつては「世捨て人な超人願望者」の集団であったはずの500kmレースなども瞬時にエントリー満杯になる時代とあいなった。

こんな国民総ウルトラランナー時代にも、あまり人が集まらない超絶厳しーい大会があるのだ(知られてないだけかもしれないけど)。

□

沖縄本島一周サバイバルラン。

那覇市を起点に、沖縄本島の海沿いを時計回りにショートカットなく外辺を一周するコース。400kmという長丁場ながら制限時間はわずか72時間。なおかつ、第1関門である島最北端の辺土岬へは162kmを24時間以内にクリアしなければならない。距離と時間のバランスだけみても、国内屈指の難易度の高さと言えよう。

そして、途中ランナーをケアするサービスは何もない。

エイドステーションなし。

コース途中への荷物輸送なし。

仮眠所・宿泊施設なし。

選手は必要な荷物をすべて携帯し400kmを走り通さねばならない。舞台は沖縄とはいえ季節は冬。夜間は防寒服が必要であり、当然ライトや反射板などは必須である。島の北半分は道沿いにコンビニや自販機がほとんどなく、重量のある水分を背負わなくてはならない。

せめてドロップバッグサービスだけでもあれば空身に近い状態で走れるが、当大会にはない。数kgの荷物を背負うとスピードは落ち、肉体への負担は大きくなる。

さらに途中リタイアした場合、収容バスに乗るには料金を徴収される。第1関門の162kmからスタート地点帰りは3000円、第2関門の293kmからは2000円。ただでさえリタイアをして心を痛めているところに、更なる現金支払いという仕打ちが下されるのである。なんと厳しい大会か!

しかしあらためて考えてみたい。本来自己責任において超長距離を走るということは、こういうことなんだろう。

日本のジャーニーラン文化を1980年代頃よりつくりあげてきたレジェンドたちは、数百?、数千?の道のりを食料自己調達、野宿があたりまえの環境で走ってきたわけである。

至れり尽くせりの現代のレースは、ランナーに過保護すぎるのだーっ!

と息巻きながら沖縄入りしたものの、鬼の霍乱とはこのことか。半月前にひいた風邪が治まる兆しなく、熱は38度から下がらず、大量の粘り気のあるドロドロの痰が喉に詰まって気道に空気を通すのに難儀している。鼻のかみすぎで右耳が難聴になり、ほとんど聞こえない。

鬱屈した気分は前夜になっても晴れない。しかし、超ウルトラなんてどうせ100kmも走れば病人同様。体調が良かろうと悪かろうと10時間もすれば条件は同じ・・・と繰り返し自分に暗示をかける。

スタート地点の沖縄国際ユースホステルは、那覇市の中心部にある。基本的にランナーは歩道を走るため、集団にならないよう5人ずつ3分おきのウエーブスタートが行われる。お昼の12時に第1陣が出発していった。

参加者は29人で、多くの人がプレ大会や試走会を経験しており、すでにコースは熟知しているようだ。

400kmという距離を考えれば、ゆっくりペースで走りはじめたいのが人情ってもんだが、なんせ第1関門の162km・24時間をクリアするにはキロ6分程度で進まないと間に合わないことは感覚上わかっている。案の定、ぼくの属する第6ウェーブの小集団もキロ5分台のハイペースで進んでいく。

発熱で頭がぼーっとし、体力も落ちているぼくは、集団のペースに合わせるのでギリギリ。10kmもいかないうちに息が激しく荒れはじめ、全身に浮かんだ汗はサラダ油のようにヌルヌルしている。こんな汗、流したことないぞ。これが脂汗ってやつなのか。

事前に「エイドはないよ」と脅されていたけど、実際は34km地点の「残波岬」の先端に沖縄そばを食べさせてくれる非公式エイドを出してくれていた。しかし4時間02分かけてそこに到達したものの固形物を食べる余力はなく、公園の芝生のうえに倒れ込むことしかできなかった。

29人の選手のうちぼくの周囲に姿が見えるのは2、3人のみで、残波岬を出てしばらくすると全員に抜かれた。人気のない海辺の道をとぼとぼと走る。体調が良ければきっと感慨もひとしおな沖縄の海に沈む夕陽や、米国文化と琉球色が混沌となったエキゾチックな看板や、そこかしこから漏れ聴こえる沖縄民謡の調べも、何ひとつとして心に届かない。日が暮れて足下が見えにくくなるとペースはキロ8分台に落ち、どう計算しても120km以上先にある第1関門に間に合いそうにない。元よりこの遅れを取り戻そうという気力が湧かない。この時点で完走できる可能性はなくなり、しかし自らリタイアするきっかけもなく、目的を見失ったまま夜道を走りつづける。果たして人は、完走する可能性もないのに何十?も走られるものだろうか。否、である。希望があるから苦しさを乗り越えられるのだ。

□

絶望のなかで心はいっそうシニカルかつ虚無的になる。走るという行為はつくづく無益であって、他人を便利にする何物も生産してないなーと自省的な思いにとらわれはじめる。250kmや500kmレースに費やす恐ろしいほどの労力。この分の熱量をそのまま別の労働なりボランティア活動なりに充てれば、おおいに社会の役に立つのにな。生産性の伴う時間を削り取りながら、膨大な時間とエネルギーを自らのエゴイズムに使用している。

仕事の合間のちょっとした息抜き程度の趣味なら、まだ日常生活にプラス効果はある気がするが、超ウルトラに費やす労力は趣味の域をはなはだしく逸脱していて、脚は壊れてコンドロイチンをガブ飲みしても軟骨の減りに追いつかず、情緒不安定にも陥り不定愁訴な患者となるわと、健康面においては良いことはない。唯一、体重20kg減という大幅ダイエットに成功したが、これも病的と言えなくはない。

ランナーになる前に比べると、極度の甘党になったな。精魂枯れ果ててたどり着いた自販機やコンビニで飲む高糖度の炭酸飲料の美味しさったらないよな。舌が痺れて脳にぶどう糖混じりの血液の濁流が流れ込むあのドーピング的快楽。日常生活にもその甘味フラッシュバックが残り、仕事中には1時間おきのコーラ摂取が欠かせず、真夜中は頻尿トイレ起床にあわせて2倍に濃くした粉末アミノ酸ドリンクを1リッター飲み干すようになった。完全に糖尿病予備軍である。

100km、200kmと走り終えた直後、脱水カラカラの身体に流し込む生ビールが、喉から胃に落ちてく悦楽もランナーになって知ったのはプラスポイントと言えるかな。ビールを一段と美味くするため、ゴール手前20kmほどは給水しないくらいである。アルコール分が内臓から周辺細胞へと浸潤していく感覚はステロイド駆けめぐるジャック・ハンマー。この感覚を再現するために、毎日1時間は長風呂して体重を1.5kg落とした直後に、マッサンでおなじみシングルモルトな高度数アルコールを摂取。たちまち脳細胞はパーリーナイト!って絶対身体に悪いよね。

走っても走っても走るのやっぱ苦手だな。

ぼくは平静時の心拍数が1分に70回とラット並みに速いのである。高橋尚子さんや前田彩里選手の心拍数が40回以内でマラソンの適性がすごいんですよ、なんて増田明美トークが飛び出すたびにがっかりする。そういうのって後天的な努力じゃどうにもなんないよねぇ。

血圧は上が170台。降圧剤を飲んで血圧ノートをつけねばならない高血圧症である。他人が「ジョクペースでいきましょう」と楽しくおしゃべりランしてるペースでも、苦しくて苦しくて仕方がない。たまーに併走しながら「笑顔でいきましょう!」なんて爽やかさを強要してくるハイテンションなランナーいるけど、いまいましくて仕方がないな。こっちは吐き気しかしてねーんだから笑顔なんて出せるかよケッ。

あまりに嫌々走ってる様子を見とがめて、「楽しくないのに何で走るんですか?」って何度か聞かれたことがある。うまく答えられたためしないけど、すごく苦手なことだから走っているんだと思う。

世は個性尊重の時代だから、「好きなことをやりなさい」「得意なことをやりなさい」と強迫観念のように大人たちは子どもたちに押しつけるけど、そんな特別な才能をもって生まれた人なんて、ほとんどいない。好きなことなんて、実際にやろうとすれば大変すぎてぼくは何にもできやしなかった。

「自分の足でどこまでも遠くまでいく」。きっと本来ぼくがやりたいことなんだろうけど、走力も根性もないから、苦しさにあえぎながら、毎回断念を繰り返している。好きなことへの適性がない悲運にうなだれるしかない。

走ることを楽しいと思えないし、いい結果も出せないし、自分に満足できるレースなんて3年に1回くらいしかないけど、ぼくは走ることをやめないし、走り続ける。

極限環境において人間の本性がむき出しになるのだとしたら、ぼくに元から備わっていて役立ちそうなのは嫌らしいほどの執念深さだけかな。喧嘩の敗北や商売の失敗ってのは、自分でそうジャッジするから負け&失敗なんだと思ってる。だからウルトラマラソンだって100回リタイアしても、敗北は永久には続かない。絶対にいつかうまくやりこなしてみせる。いつかみごとに勝ち切って、負けた分を全部取り返してみせるって思いこんでる。

□

80kmで走るのをあきらめ歩く。一歩でも前にと戦っているのではない。動くのをやめると寒くて凍えるので仕方なく歩いているだけだ。冷たい霧雨が舞い、全身を濡らす。ぼくは荷物を極限まで減らしたため、着ているTシャツと短パン以外は服を持ち合わせていない。街灯ひとつない真っ暗な道の奥にコンビニの灯りがみえる。雨をしのぐために店に入り、カップヌードルを買ってお湯を入れて食べる。信じられないほど美味しい。こうやってまた中毒がひとつ増えるのだ。そういえばもう24時間以上、何も食ってないんだもんな。

有名な観光地の「美ら海水族館」の手前、スタートからちょうど100kmあたりで明け方近くとなり、首尾良く那覇空港行きの路線バスがやってきたので、何の迷いもなく乗った。

やっぱり超長距離レースは苦しくて、寒くて、痛い。これが生きるということなのだろう。

レースも人生もうまくいかないことの繰り返し。でもきっといつかはいいことがあると信じている。

※当レースは29人中完走者が4名という、やはり非常に苛烈なものとなりました。来年は過酷を求めるマゾヒスティクなランナーたちが大集合するに違いありません。

有名ランナーがどんだけ居ようと、走る時間がまる24時間だろうと、ぼくには関係のないこと。スタートから全力あるのみ!で10km通過45分、42kmが3時間44分。潰れるまでは全力だぁ。果たして50kmあたりで順当に脚動かないモードに突入。ヘバッてからの20時間は長いったらありゃしないね。

深夜には寝ぼけたまま千鳥足してたら、知らぬまに斜めに走っていたらしく、道路脇の植樹帯に身体ごとつっこんだ。こんもりとした植木に上半身から刺さり、足をバタバタさせてもがくという昭和ギャグ漫画にありそうな図。後ろから来たランナーに「何やってるの?」と不思議そうな顔で質問される。「ちょっと休憩してました」と不自然な嘘をつく。尖った枝が上半身のあちこちに裂傷を負わせたらしく、シャツは血まみれ。いったい何の競技やってんでしょうか、わたしは。

ひょこひょこ走りで23時間が経過し、ラスト1時間は再び全力疾走に切り替える。思いっきり走るのは楽しい楽しい。狭い走路の脇にたくさんの観客が身を乗りだして応援している。周回ごとに人垣のなかに突っ込んでいくダイブ感。ツール・ド・フランスの山登りステージの光景そのものだ。

結果、171kmという平凡な記録に終わったが、まあこれでよし。つぎ走るときは、もっとツッこんでやる。負けても負けても挑戦しつづけるのみ。他には選択肢が見あたらない。

□

さてさて。

市民マラソンブームの起爆剤といえる東京マラソンが2007年にはじまり、それまでは走友会に所属する健脚派の晴れ舞台であったフルマラソンが「誰でも参加できる」レベルまでハードルが下がった。練習なんかしなくても、7時間もあれば半分歩いても完走できるわけで、それはそれで休日に42kmも歩くという行為はダイエットにも効果がありそうだし、心の浄化にもつながる。きらびやかなランニングウエアやシューズを大量消費することでスポーツメーカーは潤い、宿泊施設は満室、ピストン輸送するバス会社やTシャツなどグッズを製作会社、パンフレット印刷会社にもお金が回って良いことずくめである。

昔は水道水しか置いてなかったエイドは、いまや屋台村のごとく充実し、地元の名産に郷土料理にとグルメフェスタ並みのサービスを提供している。フルマラソン大会のサービス過剰は、ウルトラマラソンの大会にも影響を及ぼしている。「よほどの変わり者」の集まりだった世界も、ごく一般的な市民が旅行レジャー感覚で参加するようになった。定員3500人のサロマ湖ウルトラがエントリー開始から1時間で締め切られ、定員2000人の四万十ウルトラに6000人以上の応募がある。手作り感覚の大会は少数となりイベント会社が仕切らないとままならない規模になった。そして、かつては「世捨て人な超人願望者」の集団であったはずの500kmレースなども瞬時にエントリー満杯になる時代とあいなった。

こんな国民総ウルトラランナー時代にも、あまり人が集まらない超絶厳しーい大会があるのだ(知られてないだけかもしれないけど)。

□

沖縄本島一周サバイバルラン。

那覇市を起点に、沖縄本島の海沿いを時計回りにショートカットなく外辺を一周するコース。400kmという長丁場ながら制限時間はわずか72時間。なおかつ、第1関門である島最北端の辺土岬へは162kmを24時間以内にクリアしなければならない。距離と時間のバランスだけみても、国内屈指の難易度の高さと言えよう。

そして、途中ランナーをケアするサービスは何もない。

エイドステーションなし。

コース途中への荷物輸送なし。

仮眠所・宿泊施設なし。

選手は必要な荷物をすべて携帯し400kmを走り通さねばならない。舞台は沖縄とはいえ季節は冬。夜間は防寒服が必要であり、当然ライトや反射板などは必須である。島の北半分は道沿いにコンビニや自販機がほとんどなく、重量のある水分を背負わなくてはならない。

せめてドロップバッグサービスだけでもあれば空身に近い状態で走れるが、当大会にはない。数kgの荷物を背負うとスピードは落ち、肉体への負担は大きくなる。

さらに途中リタイアした場合、収容バスに乗るには料金を徴収される。第1関門の162kmからスタート地点帰りは3000円、第2関門の293kmからは2000円。ただでさえリタイアをして心を痛めているところに、更なる現金支払いという仕打ちが下されるのである。なんと厳しい大会か!

しかしあらためて考えてみたい。本来自己責任において超長距離を走るということは、こういうことなんだろう。

日本のジャーニーラン文化を1980年代頃よりつくりあげてきたレジェンドたちは、数百?、数千?の道のりを食料自己調達、野宿があたりまえの環境で走ってきたわけである。

至れり尽くせりの現代のレースは、ランナーに過保護すぎるのだーっ!

と息巻きながら沖縄入りしたものの、鬼の霍乱とはこのことか。半月前にひいた風邪が治まる兆しなく、熱は38度から下がらず、大量の粘り気のあるドロドロの痰が喉に詰まって気道に空気を通すのに難儀している。鼻のかみすぎで右耳が難聴になり、ほとんど聞こえない。

鬱屈した気分は前夜になっても晴れない。しかし、超ウルトラなんてどうせ100kmも走れば病人同様。体調が良かろうと悪かろうと10時間もすれば条件は同じ・・・と繰り返し自分に暗示をかける。

スタート地点の沖縄国際ユースホステルは、那覇市の中心部にある。基本的にランナーは歩道を走るため、集団にならないよう5人ずつ3分おきのウエーブスタートが行われる。お昼の12時に第1陣が出発していった。

参加者は29人で、多くの人がプレ大会や試走会を経験しており、すでにコースは熟知しているようだ。

400kmという距離を考えれば、ゆっくりペースで走りはじめたいのが人情ってもんだが、なんせ第1関門の162km・24時間をクリアするにはキロ6分程度で進まないと間に合わないことは感覚上わかっている。案の定、ぼくの属する第6ウェーブの小集団もキロ5分台のハイペースで進んでいく。

発熱で頭がぼーっとし、体力も落ちているぼくは、集団のペースに合わせるのでギリギリ。10kmもいかないうちに息が激しく荒れはじめ、全身に浮かんだ汗はサラダ油のようにヌルヌルしている。こんな汗、流したことないぞ。これが脂汗ってやつなのか。

事前に「エイドはないよ」と脅されていたけど、実際は34km地点の「残波岬」の先端に沖縄そばを食べさせてくれる非公式エイドを出してくれていた。しかし4時間02分かけてそこに到達したものの固形物を食べる余力はなく、公園の芝生のうえに倒れ込むことしかできなかった。

29人の選手のうちぼくの周囲に姿が見えるのは2、3人のみで、残波岬を出てしばらくすると全員に抜かれた。人気のない海辺の道をとぼとぼと走る。体調が良ければきっと感慨もひとしおな沖縄の海に沈む夕陽や、米国文化と琉球色が混沌となったエキゾチックな看板や、そこかしこから漏れ聴こえる沖縄民謡の調べも、何ひとつとして心に届かない。日が暮れて足下が見えにくくなるとペースはキロ8分台に落ち、どう計算しても120km以上先にある第1関門に間に合いそうにない。元よりこの遅れを取り戻そうという気力が湧かない。この時点で完走できる可能性はなくなり、しかし自らリタイアするきっかけもなく、目的を見失ったまま夜道を走りつづける。果たして人は、完走する可能性もないのに何十?も走られるものだろうか。否、である。希望があるから苦しさを乗り越えられるのだ。

□

絶望のなかで心はいっそうシニカルかつ虚無的になる。走るという行為はつくづく無益であって、他人を便利にする何物も生産してないなーと自省的な思いにとらわれはじめる。250kmや500kmレースに費やす恐ろしいほどの労力。この分の熱量をそのまま別の労働なりボランティア活動なりに充てれば、おおいに社会の役に立つのにな。生産性の伴う時間を削り取りながら、膨大な時間とエネルギーを自らのエゴイズムに使用している。

仕事の合間のちょっとした息抜き程度の趣味なら、まだ日常生活にプラス効果はある気がするが、超ウルトラに費やす労力は趣味の域をはなはだしく逸脱していて、脚は壊れてコンドロイチンをガブ飲みしても軟骨の減りに追いつかず、情緒不安定にも陥り不定愁訴な患者となるわと、健康面においては良いことはない。唯一、体重20kg減という大幅ダイエットに成功したが、これも病的と言えなくはない。

ランナーになる前に比べると、極度の甘党になったな。精魂枯れ果ててたどり着いた自販機やコンビニで飲む高糖度の炭酸飲料の美味しさったらないよな。舌が痺れて脳にぶどう糖混じりの血液の濁流が流れ込むあのドーピング的快楽。日常生活にもその甘味フラッシュバックが残り、仕事中には1時間おきのコーラ摂取が欠かせず、真夜中は頻尿トイレ起床にあわせて2倍に濃くした粉末アミノ酸ドリンクを1リッター飲み干すようになった。完全に糖尿病予備軍である。

100km、200kmと走り終えた直後、脱水カラカラの身体に流し込む生ビールが、喉から胃に落ちてく悦楽もランナーになって知ったのはプラスポイントと言えるかな。ビールを一段と美味くするため、ゴール手前20kmほどは給水しないくらいである。アルコール分が内臓から周辺細胞へと浸潤していく感覚はステロイド駆けめぐるジャック・ハンマー。この感覚を再現するために、毎日1時間は長風呂して体重を1.5kg落とした直後に、マッサンでおなじみシングルモルトな高度数アルコールを摂取。たちまち脳細胞はパーリーナイト!って絶対身体に悪いよね。

走っても走っても走るのやっぱ苦手だな。

ぼくは平静時の心拍数が1分に70回とラット並みに速いのである。高橋尚子さんや前田彩里選手の心拍数が40回以内でマラソンの適性がすごいんですよ、なんて増田明美トークが飛び出すたびにがっかりする。そういうのって後天的な努力じゃどうにもなんないよねぇ。

血圧は上が170台。降圧剤を飲んで血圧ノートをつけねばならない高血圧症である。他人が「ジョクペースでいきましょう」と楽しくおしゃべりランしてるペースでも、苦しくて苦しくて仕方がない。たまーに併走しながら「笑顔でいきましょう!」なんて爽やかさを強要してくるハイテンションなランナーいるけど、いまいましくて仕方がないな。こっちは吐き気しかしてねーんだから笑顔なんて出せるかよケッ。

あまりに嫌々走ってる様子を見とがめて、「楽しくないのに何で走るんですか?」って何度か聞かれたことがある。うまく答えられたためしないけど、すごく苦手なことだから走っているんだと思う。

世は個性尊重の時代だから、「好きなことをやりなさい」「得意なことをやりなさい」と強迫観念のように大人たちは子どもたちに押しつけるけど、そんな特別な才能をもって生まれた人なんて、ほとんどいない。好きなことなんて、実際にやろうとすれば大変すぎてぼくは何にもできやしなかった。

「自分の足でどこまでも遠くまでいく」。きっと本来ぼくがやりたいことなんだろうけど、走力も根性もないから、苦しさにあえぎながら、毎回断念を繰り返している。好きなことへの適性がない悲運にうなだれるしかない。

走ることを楽しいと思えないし、いい結果も出せないし、自分に満足できるレースなんて3年に1回くらいしかないけど、ぼくは走ることをやめないし、走り続ける。

極限環境において人間の本性がむき出しになるのだとしたら、ぼくに元から備わっていて役立ちそうなのは嫌らしいほどの執念深さだけかな。喧嘩の敗北や商売の失敗ってのは、自分でそうジャッジするから負け&失敗なんだと思ってる。だからウルトラマラソンだって100回リタイアしても、敗北は永久には続かない。絶対にいつかうまくやりこなしてみせる。いつかみごとに勝ち切って、負けた分を全部取り返してみせるって思いこんでる。

□

80kmで走るのをあきらめ歩く。一歩でも前にと戦っているのではない。動くのをやめると寒くて凍えるので仕方なく歩いているだけだ。冷たい霧雨が舞い、全身を濡らす。ぼくは荷物を極限まで減らしたため、着ているTシャツと短パン以外は服を持ち合わせていない。街灯ひとつない真っ暗な道の奥にコンビニの灯りがみえる。雨をしのぐために店に入り、カップヌードルを買ってお湯を入れて食べる。信じられないほど美味しい。こうやってまた中毒がひとつ増えるのだ。そういえばもう24時間以上、何も食ってないんだもんな。

有名な観光地の「美ら海水族館」の手前、スタートからちょうど100kmあたりで明け方近くとなり、首尾良く那覇空港行きの路線バスがやってきたので、何の迷いもなく乗った。

やっぱり超長距離レースは苦しくて、寒くて、痛い。これが生きるということなのだろう。

レースも人生もうまくいかないことの繰り返し。でもきっといつかはいいことがあると信じている。

※当レースは29人中完走者が4名という、やはり非常に苛烈なものとなりました。来年は過酷を求めるマゾヒスティクなランナーたちが大集合するに違いありません。